014:検証/ベロテックと喘息死−そのデータ解釈の妙。(平成9年9月8日)

先日、日本ベーリンガー社から薬害オンブズパースンへ「ベロテック販売中止要求」に対する正式回答が送られた。その内容は、日本ベーリンガー社から提供されたいくつかの論文の実験データについて、解釈の誤りを正すものが含まれていた。どちらが正しいかは別として、1つのデータでも解釈する人間によってまるっきり反対になってしまうことは自然科学の分野でも良くあることである。

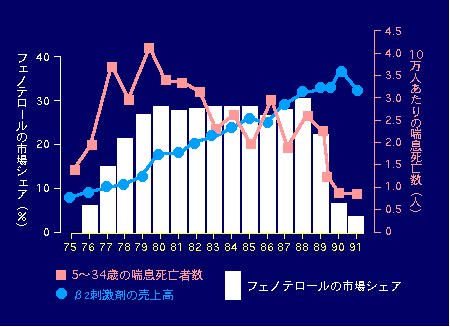

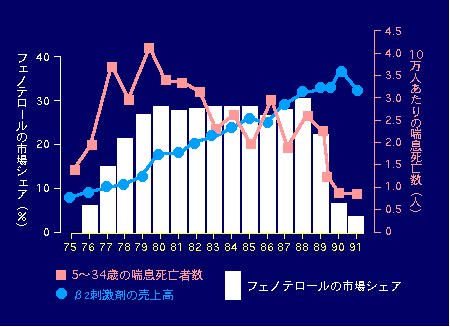

以下に示すのは、文芸春秋(平成9年6月号)の櫻井よし子さんの「喘息患者がつぎつぎに死んで行く」で引用された図で、ベロテックと喘息死が如何に関係しているかを示そうとして使用されたものである(出典は恐らく1995年のLancet誌345巻に掲載された報告引用と思われるが記載がない)。

これはニュージーランドのデータで、赤が5〜34歳までの人口10万人当たりの喘息による年間死亡数、青がβ2刺激薬の売上高(単位不明)、白がそのうちベロテックが占める割合である。このデータから出される結論は、

<1>ベロテックがニュージーランドで販売されるようになった1976年以降喘息死は急激に増加している。

<2>ベロテックがニュージーランドで保健適応から除外された1990年以降喘息死は急激に減少している。

従って、ベロテックは喘息死を増加させている、と結論されるのである。

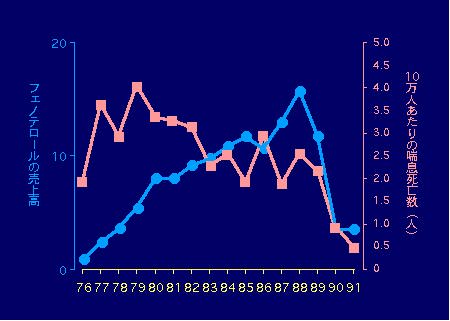

このデータの実に巧妙なところは、1980年以降ベロテックの市場シェアは30%付近で一定しているように見せている点である。だが、β2刺激薬全体として売り上げが増加しているので、シェアが横這いならベロテックの総売り上げ(=β2刺激薬売り上げxベロテックのシェア(%))は当然増加しているはずである。下図は、そのようにして算出したベロテックの総売り上げと喘息死の関係に着目して、私がグラフを作りなおしてみたものである。

1976年から88年までベロテックは順調に売り上げを伸ばしているが、明らかに喘息死は1977年から1979年をピークとしてすでに減少している。少なくともこのグラフからは、ベロテックの販売増加と喘息死増加は関係ないことがうかがえる。1988年以降のベロテック販売量減少と喘息死減少は、それまでの喘息死減少の自然の流れと重なっているようにさえ見える。

ニュージーランドでは、喘息死に歯止めをかけるべく、1980年代に喘息特別調査委員会の設置、患者・一般市民・医療機関への啓蒙、ピークフローメーターの普及、高用量吸入ステロイド使用の増加、急性喘息治療における早期医療サービスの改善等多くの努力がなされたと言われている。このデータは、むしろ日本でも、たとえベロテックが存在したとしても、ニュージーランドのように患者教育などの努力によって、喘息死を減らすことは可能であると解釈した方がよいと思われる。私はかねてより正しい吸入ステロイドの普及には10年以上を要すると主張しているが、このデータはそれが正しいことを示している。

1988年以降の喘息死減少は、ベロテックの販売減少によって何らかの形で拍車がかかったであろうことは私も推測はできる。しかし、上記のような水面下での地道な努力があったからこそ、ベロテックを保健適応から除外するという措置が喘息患者さんに受け入れられたのかもしれない。ニュージーランドでも、患者教育が行き届いていない1978年頃(喘息死数ピークの頃)に、もしベロテックをいきなり保健適応から除外したら、喘息患者さんは大混乱に陥ったのではないだろうか?現在の日本は、喘息死のレベルでは1978年頃のニュージーランドと同じ頃と考えられる。吸入ステロイドの普及も徹底した患者教育もない現在の日本で、早急な「ベロテック販売中止」の措置はあまりにも軽薄で危険な判断ではなかろうか?

1つのデータでも、その示し方や解釈の違いによって、こうまで異なる結論が導かれるという1例を紹介しました。