僺乕僋僼儘乕抣偼枅擔婰榐偡傞偙偲偑朷傑偟偄偺偱偡偑丄擔忢惗妶偺掱搙偐傜偁傞掱搙帺暘偺僺乕僋僼儘乕抣傪悇掕偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅巹偑丄偙偺偙偲偵婥偑偮偄偨偺偼丄敪嶌偑帯傑偭偰棃堾偟丄乽敪嶌偑側偔傕偆壗偲傕側偄丅乿偲尵偆姵幰偝傫偵僺乕僋僼儘乕傪悂偐偣偰傒偨帪偱偟偨丅傗偼傝傎偲傫偳偺姵幰偝傫偼婎弨抣埲壓偺僀僄儘乕丒僝乕儞偱偁偭偨偺偱偡丅乽杮摉偵壗偲傕側偄偺丠乿偲暦偒曉偟偰傒傞偲丄弌偰偔傞偙偲弌偰偔傞偙偲丅奒抜偑堦婥偵忋傟側偄丅慡懍椡偱憱傟側偄丅挬奝偑弌傞丅歜懅偺姵幰偝傫側傜摉傝慜偺偙偲偐傕偟傟側偄偱偡偑丄挬偲偄偆偺偼屵慜3帪崰偺応崌偑傎偲傫偳側偺偱偡丅偍偦傜偔晛捠偺恖娫側傜丄憗偔偰6帪抶偔偰傕7帪敿崰傪僀儊乕僕偡傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠屵慜俁帪偵栚偑妎傔傞偺偼廫暘側悋柊忈奞偱偼側偄偱偟傚偆偐丠偦傟偱傕偙傟傜偺徢忬偼敪嶌偺嬯偟偝偵斾傋偨傜妝側曽偩偲尵偆姵幰偝傫偑傎偲傫偳側偺偱偡丅 傑偨丄晽幾傪堷偒傗偡偄偟丄偄偭偨傫晽幾傪堷偔偲挿堷偄偰偟傑偆丅晛抜偼丄壗偲傕側偄偑惗棟傗掅婥埑偑棃偨偲偒偵懅嬯偟偔側傞丅偙傟傜傕偡傋偰僀僄儘乕丒僝乕儞偵偄傞偙偲傪帵偟偰偄傞偺偱拲堄傪梫偟傑偡丅

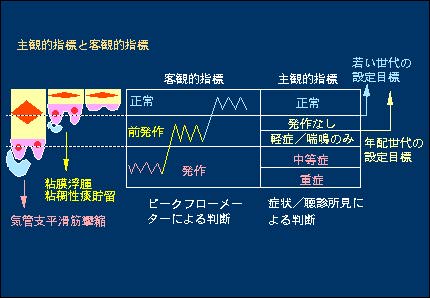

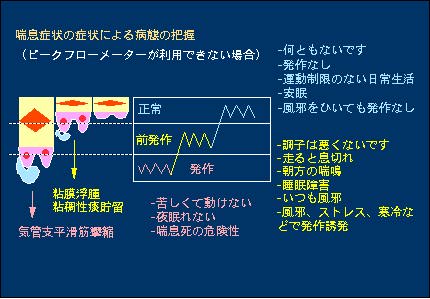

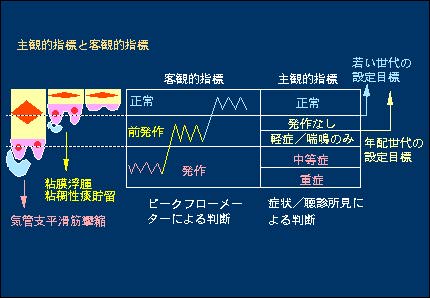

偙傟傑偱偺歜懅偺掱搙偼丄庡偵敪嶌偺夞悢傪婎弨偲偟偰丄敪嶌側偟丄歜柭偺傒丄寉徢丄拞摍徢丄廳徢偲暘椶偝傟偰偄傑偡丅歜柭偺傒埲忋偼徢忬偑偁傞傢偗偱偡偐傜丄僺乕僋僼儘乕抣偼僀僄儘乕丒僝乕儞埲壓偵憡摉偡傞偺偼摉慠偱偡丅偟偐偟丄栤戣側偺偼敪嶌側偟偺偲傜偊曽偱偡丅偙傟傑偱偺屆偄奣擮偐傜偡傞偲丄敪嶌側偟偺忬懺偼帯椕偺栚昗偱偟偨丅偟偐偟丄敪嶌偑側偔埨掕偟偰偄傞姵幰偝傫偵僺乕僋僼儘乕傪悂偐偣偰傒傞偲抣偑偽傜偮偒埨掕偟側偄丄傑偨媡偵僺乕僋僼儘乕抣偑偄傢備傞僽儖乕丒僝乕儞傪堐帩偟偰偄偰傕偡偖敪嶌偑婲偒偰偟傑偆側偳丄椪彴偺巜昗偲偟偰巊偊側偄偺偱偼側偄偐丠偲偄偆栤戣偑偁偭偨偺偱偡丅幚嵺丄彫帣傾儗儖僊乕妛夛偱弌偟偰偄傞帯椕僈僀僪儔僀儞偵偼丄崱偱傕僺乕僋僼儘乕抣側偳偼嶲峫強尒偵偲偳傔傞偲婰嵹偝傟丄偦偺廳梫惈偼傑偩擣幆偝傟偰偄側偄偺偱偡丅偙偺傛偆偵丄僺乕僋僼儘乕抣偑崱堦偮晛媦偟偰偄側偄棟桼偵丄徢忬偲僺乕僋僼儘乕抣偑堦抳偟側偄偲偄偆栤戣揰偑偁偭偨偺偱偡丅偟偐偟偙傟傜偼丄婥摴墛徢偺怴偟偄奣擮曄壔偐傜偡傞偲丄嬌傔偰摉慠偺偙偲偱丄偙傟傑偱偺敪嶌側偟偺忬懺偼丄婥摴墛徢偑巆懚偟偰偄傞忬懺偱偁傝丄扨偵曄摦偺寖偟偄僀僄儘乕丒僝乕儞撪偱偁偭偨偙偲傪帵偟偰偄傞偵夁偓側偄偺偱偡丅

擔忢惗妶偑偝傎偳寖偟偔側偄擭攜悽戙偺曽偼丄柍棟偟偰僺乕僋僼儘乕傪婰榐偟柍棟栴棟姰慡偵墛徢偺庢傟偨僽儖乕丒僝乕儞傊摫偔昁梫偼側偄偲巚偄傑偡偑丄摥偒惙傝偺庒偄悽戙偺曽偼丄寬峃恖偲尐傪暲傋傞傎偳偺傛傝傛偄幮夛惗妶傪憲傞堄枴偱傕栚昗傪侾抜崅偔偟丄愊嬌揑偵婥摴墛徢傪庢傞傋偒偱偁傞偲偄偆偺偑巹偺峫偊偱偡丅

廬偭偰丄僺乕僋僼儘乕抣偑僽儖乕丒僝乕儞撪偱埨掕偟壗偺徢忬傕側偄側傜丄偦偺忬懺偵枮懌偟偰傕堦岦偵峔偄傑偣傫丅偟偐偟丄僽儖乕丒僝乕儞寳撪偵偁傝側偑傜丄偟偽偟偽敪嶌傪孞傝曉偡偲偟偨傜丄偦傟偼僝乕儞偺尒捈偟傪峴傢側偔偰偼側傝傑偣傫丅幚嵺巹偼丄僺乕僋僼儘乕抣偑暯嬒抣傪堐帩偟偰偄側偑傜丄壗搙傕敪嶌傪婲偙偟偰偄傞姵幰偝傫傪壗恖偐宱尡偟偰偄傑偡丅偦偟偰偦傟傜偺曽偵丄僀僄儘乕丒僝乕儞偐傜埨惷傪曐帩偟慡恎惈僗僥儘僀僪傪俀廡娫傎偳搳梌偡傞偙偲偱丄僺乕僋僼儘乕抣偑暯嬒抣傪偼傞偐偵挻偊丄崅偄儗儀儖偱埨掕偡傞傛偆偵側偭偨姵幰偝傫傪壗恖傕宱尡偟丄偙偺婑峞廤偱徯夘偟偰偍傝傑偡丅晄巚媍側偙偲偵丄侾搙傎傏姰慡偵婥摴墛徢偑庢傟偨棟憐忬懺偵払偡傞偲丄媧擖僗僥儘僀僪偝偊宲懕偟偰偄傟偽丄懡彮柍棟傪偟偰傕敪嶌偼偍傠偐寬峃恖埲忋偺惗妶偑憲傟傞傛偆偵側傞偺偱偡丅

歜懅姵幰偝傫偼丄枬惈偵嵶偔側偭偨婥摴偱屇媧傪偟偰偄傞偺偱丄傓偟傠屇媧嬝偼嫮偔側偭偰偄傞丄偲巹偼峫偊偰偄傑偡丅偙傟偼丄2偮偺戝愗側堄枴偑偁傝傑偡丅1偮偼丄栚昗僺乕僋僼儘乕抣偺愝掕偵偮偄偰偱偡丅寬峃幰偺暯嬒抣傪栚昗偵帯椕偟偨偺偱偼丄嵶偄婥摴傪嫮偄屇媧嬝椡偱僇僶乕偟偰偄傞傢偗偱偡偐傜丄姰慡偵婥摴墛徢偼庢傟偰偄側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆揰偱偡丅廬偭偰丄挿擭歜懅偵嬯偟傫偱偒偨姵幰偝傫偺応崌丄偝傜偵崅偄僺乕僋僼儘乕抣傪愝掕偟偰帯椕偟側偗傟偽丄姰慡偵婥摴墛徢偑庢傟偨偲偼尵偊側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆媈栤偑帩偪忋偑偭偰偒傑偡丅幚嵺偵偦偺傛偆側姵幰偝傫傕偙偺婑峞廤偱徯夘偟偰偍傝傑偡乮乽婑峞廤乿偺(2)丄(3)偺姵幰偝傫乯丅2偮傔偼丄抌楤椕朄傗暊幃屇媧朄側偳偑擛壗偵旕崌棟揑偐偱偡丅歜懅姵幰偝傫偼枬惈屇媧晄慡偵傛偭偰屇媧嬝椡偑嫮壔偝傟偰偄傞偺偵丄偙傟傜偺椕朄偼偝傜偵屇媧嬝椡傪抌偊傠偲梫媮偟偰偄傞傛偆側傕偺偱偡丅傑偨丄歜懅偑偡偭偐傝傛偔側傞偲寬峃恖埲忋偺傕偺傪傕偨傜偟偰偔傟傞偲偄偭偨偺偼丄偙偺偙偲偲娭楢偟傑偡丅枬惈巁慺晄懌偱丄庤懌偺嬝擏偼悐偊偰偄傑偡偑丄歜懅偑偡偭偐傝傛偔側偭偰偐傜丄抌偊捈偣偽寬峃恖傛傝嫮恱側屇媧嬝椡偑偁傝傑偡偐傜丄偗偨奜傟偺塣摦擻椡傪帵偡壜擻惈偝偊偁傞偲巚偄傑偡丅歜懅偱嬯偟傫偩姵幰偝傫偑丄傛偔側偭偰崅峑栰媴偵弌応偟偨傝僆儕儞僺僢僋偱嬥儊僟儖傪庢偭偨側偳偲暦偔偙偲偑傑傟偵偁傝傑偡偑丄偦傟偼惛恄柺偱抌偊傜傟偨偙偲傕傕偪傠傫偁傞偲巚偄傑偡偑丄挿擭偺摤昦惗妶偵傛偭偰屇媧嬝椡偑帺慠偵嫮壔偝傟偨偙偲傕戝偄偵娭學偟偰偄傞偲巚偄傑偡丅

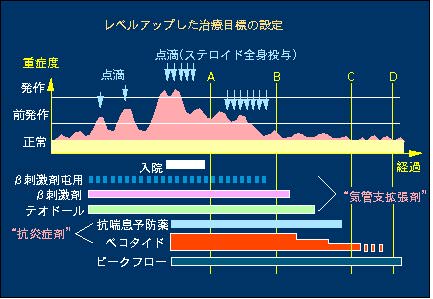

忋恾偼丄歜懅偑敪嶌丒旕敪嶌偲偄偆恾幃偐傜婥摴墛徢偑埆壔偟丄慡恎僗僥儘僀僪傗媧擖僗僥儘僀僪偵傛偭偰椙偔側傞夁掱傪柾幃揑偵帵偟偰偄傑偡丅

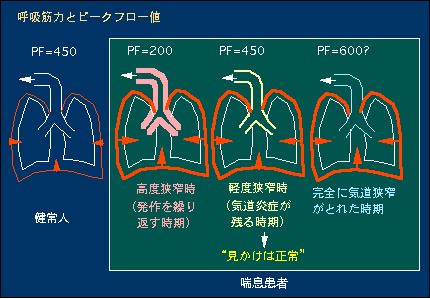

A偼丄崅搙側敪嶌帩懕忬懺偐傜棧扙偟丄敪嶌偼側偄偑婥摴墛徢偑巆懚偟忢偵嵞敪嶌偺婋尟惈偺偁傞忬懺偱偡丅埲慜偺歜懅帯椕偺奣擮偐傜偡傞偲丄偙偺忬懺偼歜懅敪嶌偺側偄棟憐忬懺偲峫偊傜傟丄擖堾偟偰偄偨姵幰偝傫偼戅堾偟丄晛捠偺忬懺偵栠偭偰偟傑偄傑偡偑丄婥摴墛徢偑巆偭偰偄傞偺偱晽幾傪堷偄偨傝偡傞偲傑偨敪嶌傪婲偙偟偰偟傑偄傑偡丅偙偺忬懺偱偼丄偄偔傜媧擖僗僥儘僀僪傪懕偗偰傕廫暘側岠壥偼摼傜傟偵偔偔丄傑偨敪嶌偑側偔側偭偨偐傜偲偄偭偰偙偺忬懺偐傜偺栻嵻尭検偼婋尟偱偁傞偲峫偊傜傟傑偡丅

B偼丄帩懕偡傞婥摴墛徢偑埨惷偲慡恎惈僗僥儘僀僪偵傛偭偰彍嫀偝傟丄偦偺拞巭屻偱傕媧擖僗僥儘僀僪偑婥摴墛徢偺嵞擱傪梷偊偰偄傞忬懺偱偡丅偙偺忬懺偼丄婥摴墛徢偵婎偯偔敪嶌偺婋尟惈偑掅偄偽偐傝偱側偔丄楯嶌帪懅愗傟傗挬曽偺奝側偳枬惈婥摴嫹嶓偵桼棃偡傞條乆側擔忢惗妶惂尷傕尒傜傟側偄棟憐揑忬懺偲峫偊傜傟傑偡丅偙偺忬懺偐傜偼丄僺乕僋僼儘乕儌僯僞乕壓偵婥娗巟奼挘嵻傗懠偺峈歜懅栻側偳偺尭検偑埨慡偵峴偊傞偲峫偊傜傟傞丅

C偼丄撪暈栻尭検偵惉岟偟丄媧擖僗僥儘僀僪偺傒偱婥摴墛徢偺嵞擱傪梷惂偟偰偄傞忬懺偱偡丅媧擖僗僥儘僀僪偼慡恎惈暃嶌梡偑側偄偺偱丄偙偺忬懺傪挿偔堐帩偟偰傕彨棃揑偵偼側傫傜栤戣偼側偄偲峫偊傜傟傑偡丅

D偼丄媧擖僗僥儘僀僪偐傜棧扙偟偰偄傞忬懺偱偡丅偟偐偟丄尰戙堛妛偵偍偄偰偼歜懅偺姰帯偼朷傔偢丄婥摴墛徢偺嵞擱偼昁恵偲峫偊傜傟傑偡丅廬偭偰丄偙偺忬懺偺挿婜揑堐帩偺偨傔偵偼丄僺乕僋僼儘乕儌僯僞乕宲懕偼晄壜寚偱偡丅婥摴墛徢嵞擱帪偵偼憗栚偵媧擖僗僥儘僀僪傪昁梫偵墳偠偰搳梌偡傞僆儞丒僨儅儞僪椕朄乮営乽婑峞廤乿偺(9)傗(17)偱徯夘乯偑丄歜懅帯椕偺棟憐揑側帯椕栚昗偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傑偡丅

埲忋丄婥娗巟歜懅偺奣擮曄壔偑帯椕偺傒偱側偔丄偙傟傑偱偺歜懅偵娭偡傞偁傜備傞峫偊曽偵戝偒側塭嬁傪梌偊丄傕偆堦搙峫偊捈偝側偗傟偽側傜側偄帪婜偑棃偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅偙傟傑偱偼丄偙偺奣擮曄壔偑惓偟偔棟夝偝傟側偄偨傔偵丄歜懅偑屘偵傂偳偄栚偵偁偭偨曽偑偨偔偝傫偍傜傟傑偟偨丅偟偐偟丄歜懅傪崕暈乮姰帯偱偼偁傝傑偣傫乯偡傞偡傋偑懚嵼偡傞崱偲側偭偰偼丄岆偭偨擣幆傗忣曬晄懌偺棟桼偐傜丄旐奞偵偁偆姵幰偝傫偼堦恖傕懚嵼偟偰偼側傜側偄偲嫮偔姶偠傑偡丅偙偺僐乕僫乕傪撉傑傟丄巹偺堄尒偵巀摨偝傟偨曽偼丄惀旕偛帺暘偺尵梩偱丄歜懅偱嬯偟傫偱偄傞曽乆偵揱偊偰梸偟偄偲巚偄傑偡丅

乮廔傢傝乯