・平成9年9月4日に、薬害オンブズパースンから日本ベーリンガー社からの回答を頂いて以降、ベロテック問題は主だった動きがないようですが、最近の「診療日記」からベロテック関連記事を抜粋しました。

014:検証/ベロテックと喘息死−そのデータ解釈の妙。(平成9年9月8日)

018:薬害オンブズパースンへの提言。(平成9年9月12日)

025:櫻井よしこさんへの手紙。(平成9年9月25日)

026:ベロテックの吸いすぎが喘息を悪化させる。(平成9年9月29日)

030:後始末はどうなっているのですか?(平成9年10月20日)

034:またベロテック問題?−たけしの万物創世記。(平成9年10月22日)

039:NHKのベロテック報道。(平成9年11月10日)

054:ベロテック乱用と喘息死に関する日本呼吸器学会の動向。(平成10年4月9日)

062:驚くべき事実! ベロテック報道の裏事情(長文)。(平成10年5月27日)

014:検証/ベロテックと喘息死−そのデータ解釈の妙。(平成9年9月8日)

先日、日本ベーリンガー社から薬害オンブズパースンへ「ベロテック販売中止要求」に対する正式回答が送られた。その内容は、日本ベーリンガー社から提供されたいくつかの論文の実験データについて、解釈の誤りを正すものが含まれていた。どちらが正しいかは別として、1つのデータでも解釈する人間によってまるっきり反対になってしまうことは自然科学の分野でも良くあることである。

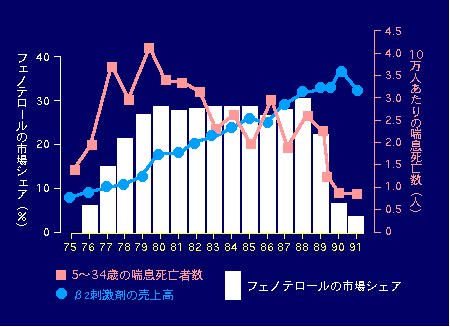

以下に示すのは、文芸春秋(平成9年6月号)の櫻井よし子さんの「喘息患者がつぎつぎに死んで行く」で引用された図で、ベロテックと喘息死が如何に関係しているかを示そうとして使用されたものである(出典は恐らく1995年のLancet誌345巻に掲載された報告引用と思われるが記載がない)。

これはニュージーランドのデータで、赤が5〜34歳までの人口10万人当たりの喘息による年間死亡数、青がβ2刺激薬の売上高(単位不明)、白がそのうちベロテックが占める割合である。このデータから出される結論は、

<1>ベロテックがニュージーランドで販売されるようになった1976年以降喘息死は急激に増加している。

<2>ベロテックがニュージーランドで保健適応から除外された1990年以降喘息死は急激に減少している。

従って、ベロテックは喘息死を増加させている、と結論されるのである。

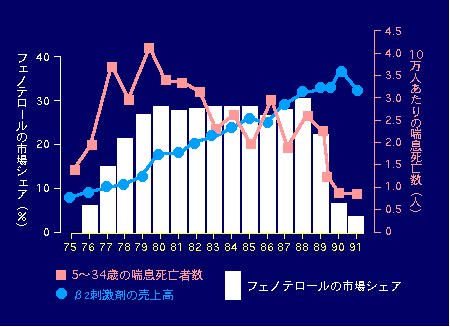

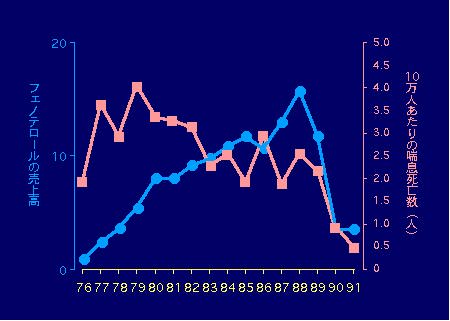

このデータの実に巧妙なところは、1980年以降ベロテックの市場シェアは30%付近で一定しているように見せている点である。だが、β2刺激薬全体として売り上げが増加しているので、シェアが横這いならベロテックの総売り上げ(=β2刺激薬売り上げxベロテックのシェア(%))は当然増加しているはずである。下図は、そのようにして算出したベロテックの総売り上げと喘息死の関係に着目して、私がグラフを作りなおしてみたものである。

1976年から88年までベロテックは順調に売り上げを伸ばしているが、明らかに喘息死は1977年から1979年をピークとしてすでに減少している。少なくともこのグラフからは、ベロテックの販売増加と喘息死増加は関係ないことがうかがえる。1988年以降のベロテック販売量減少と喘息死減少は、それまでの喘息死減少の自然の流れと重なっているようにさえ見える。

ニュージーランドでは、喘息死に歯止めをかけるべく、1980年代に喘息特別調査委員会の設置、患者・一般市民・医療機関への啓蒙、ピークフローメーターの普及、高用量吸入ステロイド使用の増加、急性喘息治療における早期医療サービスの改善等多くの努力がなされたと言われている。このデータは、むしろ日本でも、たとえベロテックが存在したとしても、ニュージーランドのように患者教育などの努力によって、喘息死を減らすことは可能であると解釈した方がよいと思われる。私はかねてより正しい吸入ステロイドの普及には10年以上を要すると主張しているが、このデータはそれが正しいことを示している。

1988年以降の喘息死減少は、ベロテックの販売減少によって何らかの形で拍車がかかったであろうことは私も推測はできる。しかし、上記のような水面下での地道な努力があったからこそ、ベロテックを保健適応から除外するという措置が喘息患者さんに受け入れられたのかもしれない。ニュージーランドでも、患者教育が行き届いていない1978年頃(喘息死数ピークの頃)に、もしベロテックをいきなり保健適応から除外したら、喘息患者さんは大混乱に陥ったのではないだろうか?現在の日本は、喘息死のレベルでは1978年頃のニュージーランドと同じ頃と考えられる。吸入ステロイドの普及も徹底した患者教育もない現在の日本で、早急な「ベロテック販売中止」の措置はあまりにも軽薄で危険な判断ではなかろうか?

1つのデータでも、その示し方や解釈の違いによって、こうまで異なる結論が導かれるという1例を紹介しました。

018:薬害オンブズパースンへの提言。(平成9年9月12日)

前略 日本ベーリンガー社からの正式回答を送っていただいてから、早半月が過ぎました。浜先生は、ビジランスセミナーでお忙しいらしく、その後まったくお便りがありません。浜先生がいらっしゃらないと、薬害オンブズパースンはまったく動きが取れないようですね。

浜先生がニフティーで盛んにベロテック問題のご発言をされ、ニフティーに加入されている大方の先生が、浜先生のお考えに賛同されていると聞いて、「本当にそうなのか?ベロテック中止要求に反対している医者は私だけなのか?」とさっそくニフティーに加入しました。しかし、過去の発言内容を読みましたところ、一体どの先生が浜先生の意見に賛同されていたのかさっぱりわかりません。むしろ、ほとんどが私と同じ反対意見であったようにさえ感じました。もうひとつ、ベロテック問題のために新しく設置された健やか村・喘息館の12番会議室は、浜先生が忙しいからと発言をしなくなってからというもの、閑古鳥が鳴いていました。私は何のためにわざわざニフティーに加入したのかわからなくなりました。ベロテック中止要求という問題提起をしておきながら、あまりにも無責任ではありませんか?このことは、今回の要求が、如何に浜先生一人のお考えでなされたことか、疑われても仕方ないと思います。

この件につきましては、今後の応答を待っておりますが、ここで私は一つ提案をしたいと思います。それは、ニフティーである呼吸器内科の先生が、とても良いアイデアを出されていたからです。それは、「今後ベロテックを処方するときは、吸入ステロイドを併用していること」と条件付きでベロテックの販売を継続するという案です。たしかに、吸入ステロイドを処方しただけでは、その患者さんが吸入ステロイドを吸ってくれるかどうかはわかりません。しかし、この処置だけでも吸入ステロイドは広く普及するでしょう。また、吸入ステロイドの普及してない小児科領域では反発があるかもしれません。私は、小児科領域でも積極的に吸入ステロイドが普及して欲しいとは思っておりますが、この提案をすることで小児科領域でも吸入ステロイドを普及させたいとは思っておりません。ベロテック問題に乗じて小児科領域でも吸入ステロイドを普及させようとするのは、明らかに問題点を取り違えており、小児科の先生からの反発は必至でしょう。しかし、少なくともベロテックに過度に依存しているような喘息児には、是非とも吸入ステロイドを吸ってもらわなければ危ないとの認識なら、小児科の先生にも受け入れられるのではないでしょうか?

さらにつけ加えさせて戴ければ、ベロテックは新規処方しないという妥協案です。ベロテックは、強力な気管支拡張作用がありますから、初めてβ刺激剤の吸入薬を吸う患者さんにいきなりベロテックを処方すると、他のβ刺激薬が効かなくなることがよくあるからです。これは、すでにベロテックに依存している方からはベロテックを奪うべきではない、という私の考えに基づいています。

薬害オンブズパースンの本当の理念が、喘息患者さんの幸福にあるならば、むやみに厚生省や製薬会社を叩くことばかりせず、この案でそろそろ妥協して戴けませんか?

と、ここで書いたところで仕方ないですね。今度FAXを送ってみましょうか? その前に、皆さん何か意見がありましたらどうぞお聞かせ下さい。

本日、私の医事新報に投稿した「ある喘息児の涙」に対してある開業の先生からお手紙を頂きました。その中に、櫻井よしこさんへ送った手紙が同封されており、かなり厳しい内容がありました。「特集・ベロテック問題」での私の意見とも一致するところもあり、一部のみご紹介させていただきます。

----------------------------------------------------------

拝啓

残暑酷しき折、櫻井様におかれては益々御健勝の事、衷より御慶び申し上げます。

本日、拙文を差し上げたのは、本年6月号並びに9月号の“文芸春秋”誌に掲載の喘息の櫻井様の玉稿について医学的な立場から拙見を述べさせて戴くためです。

櫻井様の同誌の御論文について、医家・患者・一般読者とりまぜ数多くの反響があったものと推察致します。おそらくそれは、それ等、どれ一つ取り上げてもいづれも理にかない、切実なものばかりと思いますが、小生、これから述べさせて戴く事は、現在、学会のエスタブリッシュメントとは又異なるもので、もし櫻井様、眼光紙背に徹すればおそらくは愕然ともさせられるのではないかと愚考致します。

…(中略)…

結論から申し上げますと、櫻井様がウイルス学・免疫学・分子生物学・遺伝子学等知悉して、ベロテック等フェノテロール製剤の問題点を剔抉されれば、又、説得力もあるかとは思いますが、それ等を欠くとすれば、単に表面をなどった、素人談義として専門家から軽く鼻であしらわれてしまう、その様な危険性があります。

更には、一旦、その様な問題のある論議を“文芸春秋”誌の様な有力な定期刊行物の上でしてしまい、その論文の欠陥・脆弱性を徹底的に叩かれてしまいますと、櫻井様が次にテーマを変え、何か問題点を指摘しても、“ああ、又かい?”と似而非評論家・似而非文化人扱いされかねません。その様な危険性に手を染めるのは著名キャスターであった前歴を毀損しないものか、そんな事も考えてしまいます。

以上等、老婆心ながら拙見を述べさせて戴きました。

櫻井様の今後の益々の御活躍を御祈り申し上げます。

敬具

026:ベロテックの吸いすぎが喘息を悪化させる。(平成9年9月29日)

先日、毎日新聞にベロテック(フェノテロール)の吸いすぎが喘息を悪化させるとの記事が掲載されていました。これは、昭和大学医学部の小児科の飯倉教授らが行った動物実験結果で、先週仙台で開かれた国際エアロゾル医学会で発表されたものでした。以下にその全文を紹介します。

----------------------------------------------------------

『吸入薬でぜんそく悪化〜連続使用で発作起きやすく』

ぜんそくの発作を抑える薬がかえってぜんそくを起こしやすくしていることが昭和大医学部の飯倉洋治教授(小児科)の研究で明らかになった。仙台市で開かれているで26日発表した。今年5月、7年間で7人が死亡したとして厚生省が過剰投与防止を呼びかけた気管支拡張剤「フェノテロール製剤」(商品名・ベロテックエロゾル)などの吸入薬で、薬の作用そのものが患者に過剰投与をさせていたことになる。

飯倉教授はこの種の吸入薬の単独使用をやめ、ほかの薬との併用を呼び掛けている。フェノテロール製剤などはぜんそくの発作で気管支が収縮した時に使用する気管支拡張剤。気管支にある「βレセプター」に薬剤が働き、気管支の筋肉を広げることからβ刺激薬と呼ばれる。しかし心臓のβレセプターにも働いて、不整脈や心停止などの副作用も起こすことが知られていた。

飯倉教授はこの種の薬を習慣的に使用した患者は発作が起きるまでの期間が短くなることに気付き、作用を調べた。

人工的に喘息アレルギー状態にしたモルモットを対象に、フェノテロール製剤を少量使う群と同製剤を大量に使う群、炎症を抑えるステロイド剤の単独投与群、生理食塩水を単独投与する群に分け、気管支を刺激するアセチルコリンを与えて気管支の過敏性を比較した。

2週間実験した結果、フェノテロールを与えたグループは与えなかったグループの4分の1の濃度のアセチルコリンで発作を起こすようになることが分かった。また、フェノテロールと同じβ刺激作用を持つほかの薬を連日使うと気管支のβレセプターの数が減少していた。

飯倉教授は「厚生省は使い過ぎが心臓への負担を大きくするという理由で過剰使用しない要注意を呼びかけているが、使用量の問題ではない。アレルギーによる炎症を治すステロイド剤を併用すべきだ」と話している。

----------------------------------------------------------

実は、この実験内容は、櫻井よしこさんの文芸春秋6月号の「喘息患者がつぎつぎと死んでゆく」の中でも紹介されています。恐らく、毎日新聞は、一連のベロテック問題を背景にこの記事を取り上げたのかもしれません。

私は、この点に関し3つのことをコメントしたくて、この記事を取り上げました。

1つは、この点は我々専門家の間では、4、5年前程から周知の事実であって、特に注目に値しない結果である点です。「そんな大切なことを何故もっと取り上げないのか?」とお叱りを受けるかもしれませんが、ここで強調したいのは、やはりこの事実はベロテックだけに限ったことではない点であります。やはり、喘息が気道炎症に由来するという概念変化があまり深く浸透していない頃、作用時間の長いβ刺激噴霧剤を発作が起きる起きないに関わらず定時で投与された時期があったのです。しかし、すでにその頃から、この投与方法は喘息の本態である気道の過敏性を亢進させるらしいということがわかり、次第に下火になって行ったという経緯があるのです。決して新しい事実ではない点をまず強調しておきたいと思います。

2つは、それと関連することですが、この実験には他のβ刺激薬が対照薬に設定されていない点であります。メプチンやサルタノールはどうだったのでしょうか?対照薬がなければ、フェノテロール自体が悪いか、吸入させたこと自体が悪いのかまったくわからないことになります。私たちは、β刺激噴霧薬の媒体であるフロンガスを吸入させただけで発作を起こした症例を「呼吸」という専門誌に発表しています。繰り返されるフロンガスの吸入刺激が気道過敏性増悪の原因になっている可能性もあります。従って、この実験は、マスコミで取り上げられたベロテック問題に何らかの形で応える意味で、特別に計画されたという気がしないでもありません。それはそれで構わないとは思いますが…。

3つは、櫻井さんや薬害オンブズパースンの「ベロテック販売中止要求」との関連です。この記事でもはっきり述べられていますが、ベロテックの使い過ぎが心臓への負担を大きくすることが危険なのではないのです。先日、日本小児アレルギー学会の松井先生(この先生はこの度のベロテック問題の発端となった小児喘息死調査委員会の委員長でもあります)が、やはり「呼吸」という専門誌の9月号に「小児喘息で死亡した患者を解剖したところ約80%は発作による窒息死」と述べております。薬害オンブズパースンの浜先生とはもうかれこれ3カ月間論議していませんが、ベロテック乱用の危険性が心臓死を引き起こすのでないことが判明したのであれば、ベロテック自体は喘息死増加の犯人ではないことは明白です。一刻も早く、薬害オンブズパースンは「販売中止要求」の取り下げを公表し、他の重要な問題に着手すべきです。また、櫻井さんは信頼性が少しでも残っている今のうちにこのベロテック問題から身を引くべきです。見事な引き際はしばしば日本人には感動を与えるものだと思います。もちろんしかるべき責任はとるべきとは思いますが…。

030:後始末はどうなっているのですか?(平成9年10月20日)

このホームページの「特集・ベロテック問題」で、薬害オンブズパースンの浜六郎先生との討論をお読みになった方はもうご存じかもしれませんが、ニフティー・サーブという日本最大手のパソコン通信の「すこやか村・喘息館」というフォーラムの中にベロテック問題を特集した会議室があり、そこで浜先生は盛んにベロテック問題を論じられていましたが、その会議室がもうすぐ閉じられようとしています。

今年の6月下旬から7月初旬にかけて、この会議室では浜先生を中心にベロテック問題が活発(?)に討論されていました。しかし、9月に開催されるビジランス・セミナーという会議の準備で忙しくなるためにしばらく論議できないというメッセージを最後に浜先生はこの会議室にはまったく登場しておりません。遅れて加入した私もその場で何度かメッセージを書き込んだのですが、ビジランス・セミナーが終わって1カ月経過する現在でも一切の発言はなく、その会議室はまもなく閉鎖されるということです。

このような流れを考慮しますと、ベロテック問題は終焉宣言して良いのかもしれません。もちろんこれで喘息死問題が解決するわけではありません。また、この問題提起がベロテック乱用の危険性や吸入ステロイドの重要性を再認識させてくれた点で、高く評価する関係者もたくさんいると思いますし、私もそう思います。

しかし、何となく後味の悪い問題であったという印象を受けるのは私ばかりではないと思います。それは、やはりマスコミの報道の仕方と無責任な引き際ではないでしょうか?

現在、この「すこやか村・喘息館」では、別のある喘息薬について不確かな情報が流れ大きな問題になっています。その情報源が不明確なのです。ある特定の人間がある特定の意図を持って情報を流すと、マスコミがそれに飛びつきベロテック問題のようにたちまち社会問題化してしまう日本社会の構造が浮き彫りにされています。今後、同様の問題が起きないようにマスコミにはくれぐれも冷静に対処していただきたいと提言させていただきます。

また、薬害オンブズパースンがこのベロテック問題の終焉をどう受けとめどのような正式コメントを残すかは、今後のこの団体の信頼性に深く影響することでしょう。もし、ベロテックにコメントを残さず次の問題に着手するとしても世間の協力など得られないでしょう。これは櫻井よしこさんにも当てはまることだと思います。

034:またベロテック問題?−たけしの万物創世記。(平成9年10月22日)

一昨日「030:後始末はどうなっているのですか?」でベロテック問題の終焉宣言をしたばかりなのに、その夜人気番組「たけしの万物創世記」で、またベロテックが悪者にされていたようです。私は直接見たわけではないのですが、ベロテック問題に詳しい方の感想では、実にひどい内容だったということです。なんでも「喘息は元々死ぬような病気ではないのにベロテックが販売されてから喘息死が増えた」と報道されていたとか?

この番組は、「親が子供に見させたいテレビ番組」のベスト3に入るのだそうです。私も好きな番組のひとつでした。しかし、このようなよく調査をしない軽率な内容の特集があるとすると、もうこの番組自体が嫌いになってしまいます。何か興味ある内容をやっていても、どうせまた事実と異なるに違いないと考えてしまいます。

エイズ問題で大活躍された櫻井よしこさんのファンはたくさんいたと思いますが、この度のベロテック問題で、多くのファンを失ったでしょう。単にベロテックを悪者にして扱っているから失望するのではありません。表面的あるいは一方的な取材方法に腹が立つのです。患者さんなり専門家なりの色々な意見を多角的に聞いて、その上で私の立場はこうだと主張するならわかりますが、まったく独断的です。ジャーナリストなどと恥ずかしくて言えないのではないでしょうか?

番組作成者の中には、喘息の方は一人もいらっしゃらなかったのでしょうか?ベロテックを命綱と考えている患者さんがたくさんいることを誰も考えなかったのでしょうか?そのような発言がどのような甚大な影響を及ぼすか、誰も考えなかったのでしょうか?実に嘆かわしい日本になってしまったものです。

また今度の外来で何人かの患者さんが混乱を来しそうです。説明をするのは構わないのですが、関係のない吸入ステロイドまでも勝手に止めたりする患者さんがいるので、非常に危険なのです。

困った、困った。

先週、NHKのニュースで、厚生省がベロテック問題の本格的調査に乗り出した、というニュースをご覧になった方はおりますか?私は見れなかったのですが、もし、何か情報をお持ちの方があれば、是非お教え下さい。私が加入しているニフティー・サーブでもこの問題は取り上げられていませんでした。

こういう報道があると、その都度それをみた患者さんが何らかの反応を示すのです。今回もありました。

70過ぎの女性ですが、以前からストメリンDを使用している方です。使用が癖になっているので、乱用しない限り私は無理に他剤に切り替えることはしない方針でおりますが、この方が、このニュースをみて、

「私の使っているのと違うようなので安心しました。」

と言うのです。

「特集・ベロテック問題」で私と薬害オンブズパースンとのやりとりをお読みになれば分かりますが、ストメリンDはベロテックより強い心臓刺激性があるのです。

「とんでもない。ストメリンDの方がベロテックよりも危険性は高いのですよ。ただ使いすぎればどちらも危険です。」

と、教えてあげたのですが、またしても、報道のあり方に腑に落ちないものを感じてしまいました。

報道される側の人間には色々なレベルの人間がいることを、報道する側はよく吟味してほしいと強く思いました。

平成10年3月30日から4月1日にかけて熊本で行われました日本呼吸器学会でも、ベロテック乱用と喘息死に関する話題がいくつか取り上げられておりました。

4月1日に「喘息治療においてβ2刺激剤をより安全に使用するためには」(司会:足立満先生、興梠博次先生)と題した会長指定シンポジウムが行われるなど、この学会の関心の高さがうかがえます。

あいにく私はこのシンポジウムには参加できませんでしたが、3月30日の「喘息のガイドラインをめぐって」と題する帝京大学内科の真野健次教授の教育セミナーでも、喘息死を取り上げておりました。

このホームページで私が薬害オンブズパースンの浜先生とも討論しておりましたが、“ベロテック乱用による喘息死は窒息死か心臓死か”に関しての見解を述べておられました。

真野教授の見解は、

“喘息の重積状態であわや喘息死しかけている患者(恐らくベロテックなどを乱用しているような患者)が、救急車で運び込まれると心電図で不整脈等様々な異常所見を認めるが、気道確保や酸素投与などによって心臓に酸素が行き渡るようになるとそれらの心電図異常はすぐに正常に回復する。もし、β刺激剤の使いすぎによる心臓異常(心筋梗塞など)を起こしているならこのように簡単には元には戻らないでしょう。従って喘息死は窒息死であると捕らえてよい。”

というコメントでした。

これが本当に正しいかどうかは、神のみぞ知ることなのでしょうが、少なくとも喘息死=窒息死と捕らえているのは、私だけではないと勇気づけられました。この講演に対し特に議論もありませんでしたので、日本呼吸器学会としての認識もそう大きくずれていないのではないかという気がしました。

繰り返しになりますが、ベロテック乱用=心臓死ならベロテックは販売中止すべきですが、ベロテック乱用=窒息死ならその乱用を回避するような努力、すなわち患者教育と吸入ステロイドの普及こそが根本的解決になります。

062:驚くべき事実! ベロテック報道の裏事情(長文)。(平成10年5月27日)

最近は、脳循環改善薬の一部が臨床的に無効と判断され市場から抹消された、という一連の報道があって、薬害オンブズパースンの方々もさぞそちらで忙しいことでしょう。昨年のベロテック問題は、あたかもオウム騒動や地下鉄サリン事件のように、世から葬られつつあると感じるのは私だけでしょうか?

私としては、それはそれでとても有り難いことなのですが、先日、「呼吸」という医学専門雑誌の98年2月号に「座談会:吸入β2刺激薬をめぐって」という特集が組まれていたのに目が止まりました。「いまさら、何を?」とぱらぱらと目を通していたのですが、ベロテック問題の発端となった当事者が参加していて、今回のマスコミの報道に関して、是非皆さんにお伝えしなくてはならない内容があり、紹介することにしました。

まず、座談会の出席者は、

で、討論内容は以下の通りでした。

本当は、全文を紹介したいのですが、重要な部分を順を追って抜粋して紹介したいと思います。まず、イントロ部分です。

富岡:(…略…)このたび「吸入β2刺激薬をめぐって」ということで座談会を開かせていただいたのは、多少社会的な背景もあります。ご存じのように、β2刺激薬の吸入が喘息死を招くという大きな報道が出てきたということもあって、編集長からなるべく早くこの問題を座談会で取り上げるようにということでした。本日は編集幹事でこのテーマを提案した責任者の鈴木先生、それから、問題の発端である小児科領域の西間先生、この吸入療法について内科領域での権威である佐野先生。このお三方においでいただいて、この問題にかかわる学問的な問題と社会的な問題を討議したいと思います。まず、鈴木先生にこのテーマを提案されました背景についてお話をいただきましょう。

鈴木:「吸入β2刺激薬をめぐって」という企画を考えましたのは、いま富岡先生がお話なされましたように、マスコミで、我々からみると唐突に取り上げられたということです。実際に診療の場で翌日から、患者さんからの色々な問い合わせとか、β2刺激薬のMDI(定量式噴霧器)を処方する際に異常な不安を訴える、これまで必要に応じて使っていた方が使用を制限するとか、色々私自身も体験しましたし、そういう話を聞きました。

β2刺激薬は、我々の診療においては不可欠なものです。吸入β2刺激薬に位置付けは、国際あるいは日本アレルギー学会のガイドラインで、はっきり明記されています。我々使う立場とすれば、ある意味の自信を持って処方しているわけですけれども、患者さんにはいたずらに不安をあおるような報道があったということで、特に呼吸器専門医でない方に、その辺の理解を深めていただいて、社会的な動揺を抑えていく方向に持っていければということで、企画したわけです。富岡:実際に報道があって、実地医家が、フェノテロールの購入や処方を中止したとおっしゃった先生もおられますね。(…略…)西間先生、実はその報道の背景とかいうことについて、当事者の先生にこの座談会に出席してくださいと申し上げました。しかし、自分は、あまりにも渦中にいるので今回は遠慮したいとのご返事でした。西間先生はニュートラルな立場でみておられるから、その辺を少しお話をいただけますか。

西間:ことの発端は1996年の第33回日本小児アレルギー学会のシンポジウムで、「喘息死」というタイトルで取り上げたことです。それは最近、世界的に喘息死が増えているので、その分析をしっかりしようということで取り上げたわけですけれども、そのときに、先ほどのお話にもありましたニュージーランドスタディのBeasley教授もシンポジストとしてお呼びしました。

そのときに薬剤と喘息死の話が出まして、日本アレルギー学会の喘息死委員会のデータでも、やはり相対的にフェノテロールを吸っている人が多かったということで、これは問題ではないかということが発端です。そのときには、学問的な論議としてあったわけですけれども、その翌年の厚生省の班会議の報告で、喘息死委員会の委員長が報告したのを、マスコミが取り上げ、かなり大きな社会的反応が出たわけです。

と座談会は進行して行きます。驚くべきは、いかに不完全な形のまま、この問題がマスコミに流れたかです。

富岡:データの取り扱いのことについては、色々問題があると思いますが、実際問題として、いまβ2刺激薬を処方しているし、色々なタイプのものを使っているのですが、科学的にβ2刺激薬に喘息死を起こすような要素がありえるかどうかを明らかにしておく必要があると思います。

西間:そうですね。それは非常に大事なことです。ですから、富岡先生がいわれたようなことが検証できていないので、我々はこの薬剤を使うと喘息死が危険だというアラームが出せなかったわけです。重要な検討事項だとは認識していました。

富岡:それがたまたまある一部のデータが…。

西間:一般に公表されたということです。(…略…)喘息死委員会に集まっている症例は全死亡の10〜15%なのです。それが無作為抽出で集まったわけではないので、我々が集めた123例が全部の喘息死を反映している数字ではおよそないということが1つと。それと喘息死に薬物が関係しているであろうと考えられた症例の中で、特にβ2刺激薬のMDIが関係しているであろうというのが11例あったのです。そのなかのフェノテロール使用例が7例。ですから、市場のシェアから比べれると高い。なおかつニュージーランドスタディなどで、やはり関係があるのではないかという取り上げられ方がされました。しかし、我々は学問的には、それを断定するにはまだ数多くのスタディが必要であるといったのですが…。

佐野:我々内科医が喘息死を成人で検討した場合、やはりかなりの数の方が死亡されています。全国11施設で患者背景のよくわかる喘息死を集計してみますと、もともと喘息のコントロールが不良で、症状の悪い方が多く、必然的に治療が不十分な方が多くみられていました。これらの方々は吸入β2刺激薬を多用する傾向にあり、症状の増悪の場合はさらに頻用する傾向がみられていましたが、これはフェノテロールに限らず、患者が医師より処方された種々の吸入β2刺激薬全てにあてはまる現象でした。ですから、この123例のなかでわずか11例しか頻用がないというのは、内科側からみるとむしろ少なすぎる感じがします。詳細によく検討すれば、11例よりもっと多いかもしれません。11例中の7例ならば高いといえますが、123例中の7例ならば高いとはいえないように思われます。

この問題の発端が、いかに不完全な形で始まったかが、当事者の弁からよく伝わってきます。さらに、佐野先生の喘息死の実数に関する発言は、私が「特集・ベロテック問題」で述べている印象とまったく同じであります。さらに、この座談会では、私が、薬害オンブズパースンと激論を交わした「ベロテックが本当に心臓死を引き起こすか?」に関して触れています。

西間:1つは傍証にしかなりませんけれども、実際我々が臨床で使っている場合に、少々大量に吸入しても、その吸入した薬剤単独で心毒性を発現するにいたらせるまで、血中濃度は上がらないのではないか、つまり日本ではかなり内服薬を使っていて、大きな問題を生じていないということです。内服薬の力価から逆算すると、まず心毒性は、普通少々乱用してもこないのではないか。それから2番目には内科ではあまり使われませんが、小児科ではイソプロテレノールの持続吸入を、相当悪い状況の時に使っていることです。その量は、もう桁違いなのです。ただし、そういう時にはステロイドを使い、かつ酸素を投与するという条件がありますから、必ずしも同じには考えられません。しかし、そういうことから考えると、まず過量投与しても、死にいたるような直接的な心毒性はこないのではないかと思っているのですけれども。ただし、これは医者の中での話であって、決して患者にはそういうことはいわないで、「やはり心臓に悪い可能性があるから、頻回に吸入してはいけませんよ」とはいいます。

富岡:お子さんの場合と、それから成人の場合とで、ましてや老人の場合のことを考えると、不整脈だとか、そういうような問題についてはどうですか。佐野先生。

佐野:各種の吸入β2刺激薬を8、16、28吸入と、常用量よりかけ離れて一過性に多量に投与して、それぞれの効果と副作用をみた報告があります。そのなかで、フェノテロールは呼吸機能の改善も最も優れていたのですが、その反面、動悸、手指の振戦、頻脈、血清Kの低下、心電図のQT延長などの副作用も一番強くみられていました。しかし、程度の差はあっても他の吸入β2刺激薬にも同様に出現してきていますので、フェノテロールが効果も副作用もより少し強いということになります。一方、血清Kに関しては、より血中レベルが高くなる経口β2刺激薬を連用していれば、このような変化は起こってきません。ということは、このように一過性に大量の吸入β2刺激薬を吸入しない限り、一般の臨床の常用量においては、血清Kの低下による心臓への影響は殆どないといえるでしょう。抗炎症作用に乏しい吸入β2刺激薬を頻用さすようなコントロールでは、アレルギー炎症の程度がある閾値を超えてしまえば吸入β2刺激薬は無効であり、頻用して依存することによる受診の遅れから喘息死を来す場合のほうが、成人喘息では多いように思われます。

鈴木:そうですね。他に実際に吸入薬に由来する不整脈というのは、適正な吸入量においては殆どないと思います。むしろテオフィリン系のほうが頻脈になるとか、循環系のトラブルは多いような感じがします。実際、定期的に通っている人は、吸入β2刺激薬の乱用というのはありませんので、その辺実際、私自身は感触はありません。

佐野:吸入β2刺激薬については、以前日本でもイソプロテレノールが発売された1960年代にも同様のことが散見されています。この頃は、喘息死についてあまり分かっておらず、在宅や病院に向かう車中で突全死を起こし、その周りに吸入β2刺激薬がゴロゴロと大量にみつかった。それゆえ、吸入β2刺激薬が心臓を弱くして突然死を起こしたという説明をよく聞きました。しかしながら、短時間作用型の吸入β2刺激薬に抗炎症作用がないにもかかわらず、喘息の症状が強いからといって頻用しているうちに、受診の遅れも重なって、突然死のごとく発見される場合が多いようです。ですから、このような喘息の死亡の仕方は、フェノテロールが販売される前から存在していますので、いずれの吸入β2刺激薬でも頻用するようなコントロール下に放置されれば起こり得る現象と考えられます。喘息の患者さんは、自分の気道の中でアレルギー性炎症がどんどん進行していても、目にみえないので気付かず、以前の軽い発作のときに効いた吸入β2刺激薬をやっていれば、そのうち効くだろうと安易に考えてついつい依存し頻用しているが、喘息患者の呼吸困難感に対する閾値が鈍いことが知られていますように、本人が苦しくなったからやっと病院に行こうと感じる時には、いわゆる受診の遅れで、在宅や病院に向かう車の中で死亡(DOA)してしまうことが多いのです。吸入β2刺激薬は効果がいつもと違って悪いと感じたり、次第に頻用し10回以上吸入しても症状が改善しないときには、病院を受診して治療を受けるようにガイドラインに沿った患者教育が非常に大切と思われます。

富岡:大体基本的に薬の作用として、例えば心毒性だとか、抗炎症作用がないということが、基本的な認識として重要ではないでしょうか。それが通常の使用量で心毒性とか、不整脈を招くとか、そういう副作用はありえないと思いますが。それは剤形のいかんにかかわらず、そういうことはないだろうということが、コンセンサスとしてあると思います。

佐野:常用量と明記されている用量では、このような副作用は起こり得ないということですね。

私の全くの思い過ごしですが、あたかもこの座談会が、このホームページの「特集・ベロテック問題」を読んだ上でなされているような気さえしてきます。私は自分を正当化しようとは思いませんが、私が薬害オンブズパースンの浜先生と交わしてきた「ベロテックが心臓死を引き起こすか?」に関して、私の述べてきたことが如何に道をはずれていないかだけは理解していただけるのではないでしょうか? ただ残念なのは、これだけ喘息患者さんにとってかけがえのないベロテックが市場からなくなるかも知れないという危機に立たせられていた時に、学会・その他にはもっとしかるべき迅速な手を打って欲しかった、という点であります。

最後に、今回のマスコミ報道のあり方について、非常に重要な話が、当事者から聞くことができました。

富岡:最後に問題にしたいのは、患者さんに対する情報の出し方というのも、極めて大切だと思います。この座談会の最後に取り上げたいのは、この座談会の発端になった、報道の仕方です。もちろん医療というのは個の問題ですから、本当は個人指導というのが最も重要なことだと思います。マスメディアを通じて、医療情報が流れるという今回の問題について、私は2つの相反する作用があると思います。例えば、これまでβ2刺激薬について、全く認識がなかった人は怖いという認識を持ったから、そういう意味ではポジティブな作用。ところがもう1つ、今回の報道では吸入薬はだめであるということによって、吸入ステロイドもやめてしまった患者さんがいます。私たちは、その報道の副作用もちゃんとモニターしていないわけです。そして科学的なデータとしてマスコミに対する反論をできないでいるのが、現状だと思うのです。今回の報道にかかわる先生たちの経験を最後に話していただいて、この座談会を終わりたいと思います。鈴木先生からお願いします。

鈴木:患者さんからの質問が非常に多くなったわけです。けれども、いままで説明していたのが、患者さんが理解していないというのが分かって、そういう意味ではプラスの面に働いていると思います。患者さんというのは、簡単な説明では繰り返し、繰り返し、吸入しろ、服薬にしろ説明しなくてはいけないということが分かりました。

吸入ステロイド薬と吸入β2刺激薬とを間違えた患者さんはいなくて、吸入ステロイド薬を中止した人はいませんけれども、やはり診療の現場が混乱したというのが、一番大きな迷惑です。ただ確かに、テレビのキャスターの一言と、我々が10回以上かけて説明するのが、同じぐらいの重みだというのが分かりました。佐野:やはり一時的ではありますが、非常に混乱しました。我々もかなり患者教育しているはずなんですが、実際に吸入β2刺激薬だけでなくて、吸入ステロイド薬もやめてしまったという患者さんもかなりいました。

富岡:先生が、ふだんちゃんと指導しているのにもかかわらずにですね。

佐野:そうですね。していてもやめてしまった患者が数名いました。吸入β2刺激薬と吸入ステロイド薬の区別がつかない患者が結構いるということです。我々も繰り返し教えているはずですけれども、それでもなかなか理解できていないというのが一般的な現状といえます。非常に困ったのは、ご主人がテレビをみて「お前、吸入なんかしていると悪くなる、死んでしまうからやめてしまえ」と、奥さんに命令した場合等もあります。しかし、患者は吸入ステロイド薬はよいということを体験して分かっていましたので、ご主人に隠れて吸入ステロイド薬を吸入していたという例もありました。大なり小なり、このような注意を友人、知人、家族より受けた患者は多く、吸入療法全体が否定されかけたのには驚きました。意外に影響が大きかったと思います。マスメディアは、影響がそういうところにも及ぶということもある程度考えていただきたいし、もっと積極的にポジティブな意見にも耳を傾けていただきたい。やはり薬というのは、薬の範囲で使えば薬であるし、薬の範囲を超えて使えば副作用が出てくるのは当然です。

ですから、そのあとにNHKが吸入ステロイド薬についての報道を行いましたが、ああいう形でもう少しフォローをよくしていただくことも大切です。我々が何回も繰り返しいっていることよりも、マスメディアの一言のほうが非常に力が強いといえますので、学会を含めた何らかの対策が必要と思われます。鈴木:冷静に報道してほしいと思いますね。

西間:発端を作った責任者として(笑)、今度の問題で、喘息死ならびにβ2刺激薬の吸入ということが、医療関係者にも患者にも、もう1回見直して、問題を掘り下げる大きなきっかけになった。かなり大きな推進力になったというそのメリットは確かにあります。私たち委員会は内科の先生方がいわれたように、患者と医療現場にかなり混乱を起こしたということで、すぐに喘息死委員会としてのリコメンデーションを出したのです。しかし、それは殆ど取り上げられなかった。マスコミの発表したほうにも渡したのですけれども、それについては殆ど取り上げてくれなかった。そういうことからいうと、やはり学会として、こういう問題が出たときに、それをコメントをするとか、ステートメントを出すというような組織を持っていかないと、これからの時代はいけないのではないかと思いました。

最後の西間先生の一言は非常にショックを受けました。

今、何をしているのかわかりませんが、櫻井よしこさん、どうか最後にこのページを読んでいただけないでしょうか?